バイオマスショア構想とは?

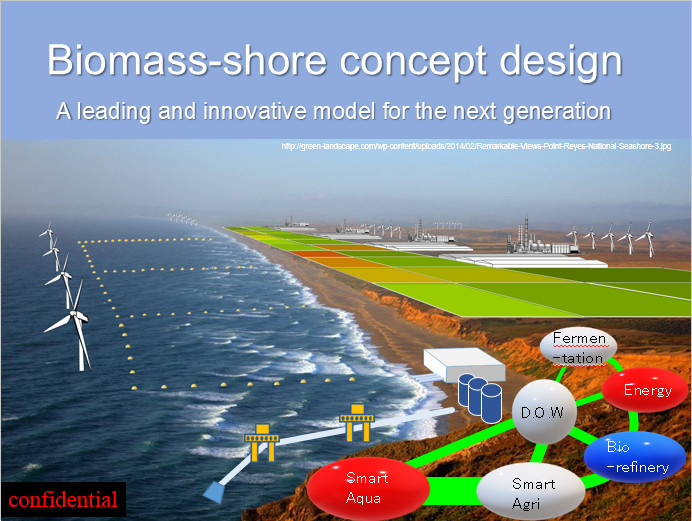

「バイオマスショア構想」は、玉川大学 特任教授の倉橋みどり氏が提案する、石油の代わりに微細藻類(光合成を行う微生物の仲間)を原料に物質・エネルギー生産を行う、新たな循環型工業地帯「バイオマス・コンビナート」のことです。

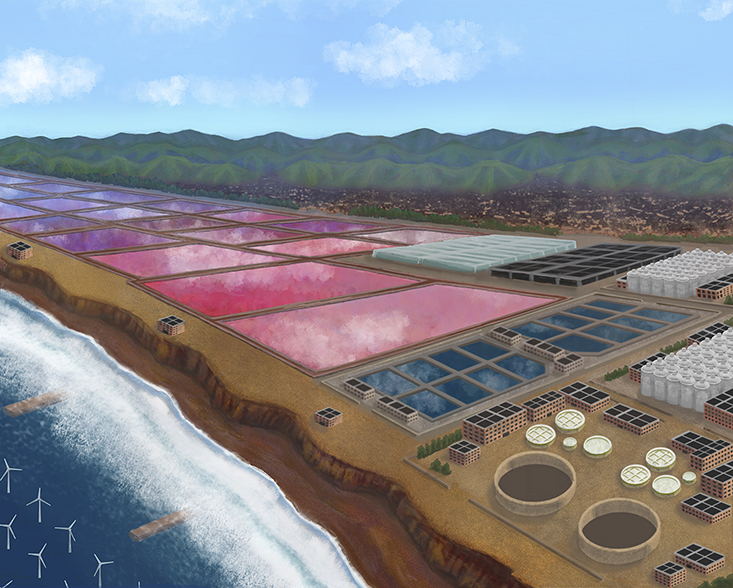

海岸地域で、「農業的手法」により微細藻類を大量に培養。これを隣接する工場で化学的・生物学的に加工することで、化石燃料や森林資源に依存しないバイオマス供給を実現します。

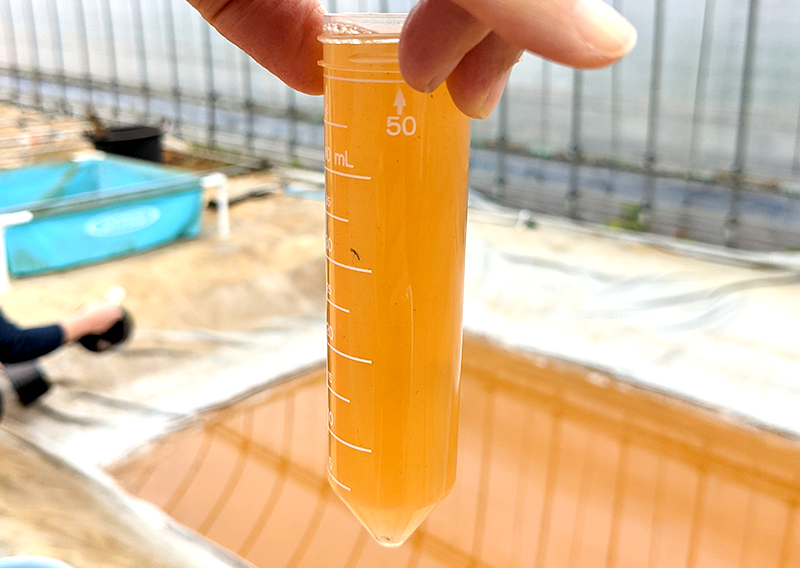

千葉市での実証実験では、EUの先行研究の10倍以上の成果を出し、現在、ペルー政府とともに同国にて実証実験中。今後は館山市で、本格的な施設を建造予定。

石油依存社会から再エネ社会への転換を示すモデルケースとして、早期の社会実装が期待されています。

藻農業(ものうぎょう)

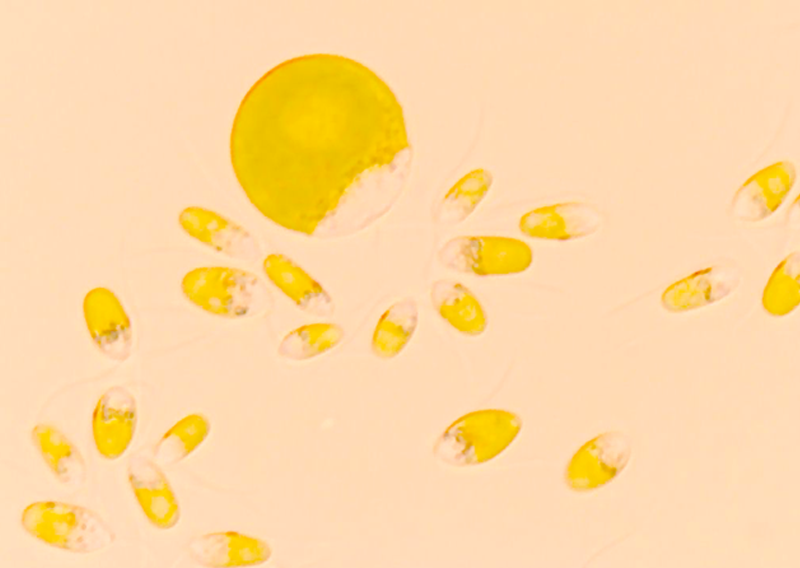

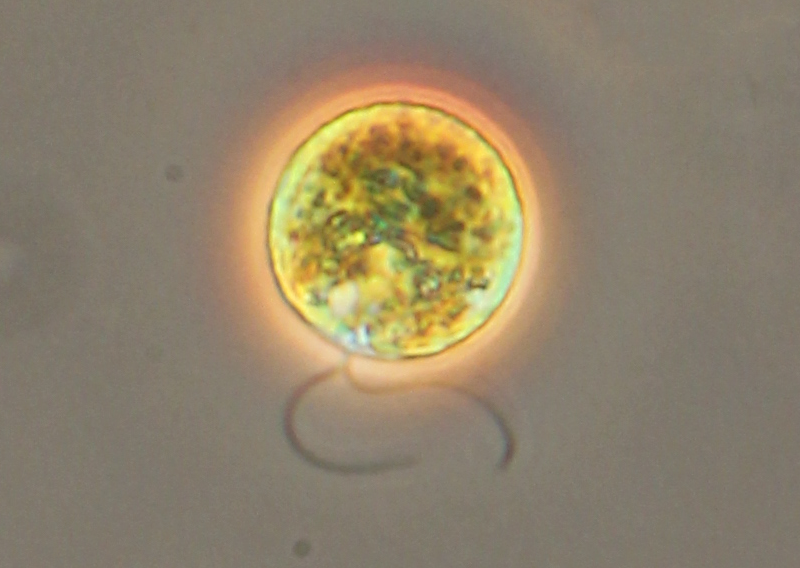

微細藻類とは、肉眼では見えないサイズの小さな藻類のことです。

バイオマスショア構想の根幹は、増殖させた微細藻類(びさいそうるい)から様々な有機物質を抽出し、これらを原料とするモノ作りやエネルギーを生み出すことにあります。

欧米では、藻類に由来するこのような物質生産の仕組みを、「alga(藻)」と「culture(栽培)」を合わせ「Algaculture」と呼んでいます。倉橋氏は「Algaculture」を「藻農業(ものうぎょう)」と呼称することを提案しています。

Alga(藻)+Culture(栽培)→ Algaculture(藻農業)

バイオマス・コンビナート

バイオマスショア構想では、制御が難しくコストの高い無菌培養は行いません。代わりに「農業的」な手法を採用し、低コストかつ環境負荷の少ない、持続可能な藻類の大規模培養を実現します。

本構想は、隣接する以下の3つのユニットにより構成されます。

- 栄養豊富な海洋深層水を得るユニット

- 微細藻類の培養を行う大規模ユニット

- 藻類生産物を出発点とする化学品産業、発酵産業、スマートアグリ産業、スマートアクア産業のユニット

海岸地域に、これらのユニットを備えたバイオマス・コンビナートを形成させることで、二酸化炭素を削減しながら産業活動を行うのが、氏の提案する「バイオマスショア構想」です。

用いる微細藻類「Dunaliella(デュナリエラ)」

肝心の藻類の種類として期待されるのは、高度好塩性微細藻類「Dunaliella(デュナリエラ)」です。Dunaliella は、かなり高い塩濃度下でも生育が可能で、細胞内に有用な物質を豊富に含んでいるのが特徴です。

倉橋氏は、千葉市の実験場において、EUが巨額の費用を投じた研究の10倍の速度かつ10分の1程度のコストで Dunaliella の培養に成功しました。現在、氏のグループはペルー生産省の機関と共同研究契約を締結し、2021年9月より共同で再現性実験を行っています。

研究者紹介

倉橋 みどり

現職

玉川大学 学術研究所 生物機能開発研究センター 特任教授

研究分野

応用微生物学(微細藻類)

水圏生命科学(軟体生物、頭足類)

応用分子細胞生物学(海洋細菌、分子系統分類)

ナカ アンヘリカ Angelica Naka