CCSは「温暖化対策の切り札」として期待される一方、技術的な不確実性・高コスト・環境リスク・社会的な責任問題が懸念されており、批判的な立場からは「再エネ普及や省エネに投資すべき」との声が強いです。

目次

技術的な懸念

長期的な漏洩リスク

地中や海底に貯留したCO₂が、地震・断層活動・地質の隙間などから数十年〜数百年後に漏れ出す可能性。完全に「恒久的」とは言い切れない。

監視の困難さ

地下深部や海底でのモニタリングは技術的・経済的に難しく、漏洩の検知や責任の所在が不明確になりやすい。

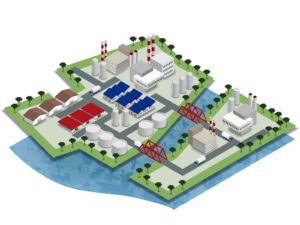

大規模インフラの必要性

発電所や工場から回収したCO₂を輸送・圧入するために、専用のパイプライン・施設が必要でコストや安全リスクが増大。

環境的な懸念

地震・地殻変動の影響

日本のように地震の多い地域では、貯留層の安定性に不安がある。

海洋環境への影響

海底貯留で漏れた場合、海水の酸性化や生態系への悪影響が懸念される。

副次的リスク

CO₂漏出による「窒息事故」(例えばアフリカ・ナイオス湖の自然二酸化炭素噴出事故のようなケース)も懸念材料として引き合いに出される。

経済的・社会的懸念

コストの高さ

CO₂回収・輸送・貯留は莫大な費用がかかり、再エネ投資の方が効率的だという批判がある。

エネルギー効率の低下

CO₂回収設備は膨大なエネルギーを消費し、結果的に発電効率を下げる。

責任の所在

数百年スケールでの管理責任を、企業か政府か誰が負うのか不透明。

政策・倫理的な懸念

化石燃料依存の温存

CCSがあることで「石炭・石油・ガスを使い続けてもよい」という免罪符になり、脱炭素の本質的な解決を遅らせる危険。

実証不足

世界でも大規模商業プロジェクトはごく少なく、多くは失敗や縮小を経験している。

地域住民へのリスク転嫁

漏洩・事故時の影響は地域住民が負うのに対し、利益は企業が得るという不公平さへの批判。