京葉工業地帯のCO₂を九十九里沖地下に貯留

東京湾沿岸の工業地帯(京葉臨海工業地帯、君津地区など)から排出されるCO₂を回収し、房総半島を横断するパイプラインを通じて、外房海域の地下帯水層へ貯留する計画が進行しています。

2026年度末までに事業化の可否を判断、2030年度の操業開始、年128万トンのCO₂貯留を想定し、その後最大500万トン/年へ拡大する構想もあります。

事業名は「首都圏CCS事業構想」。参加企業は、「INPEX」「日本製鉄」「関東天然瓦斯開発」および「首都圏CCS」(「INPEX」85%、「関東天然瓦斯開発」15%)。

2026年度末までに事業化の可否が判断される予定だが、短期間での判断は拙速だとの声も上がっています。

CCSとは?

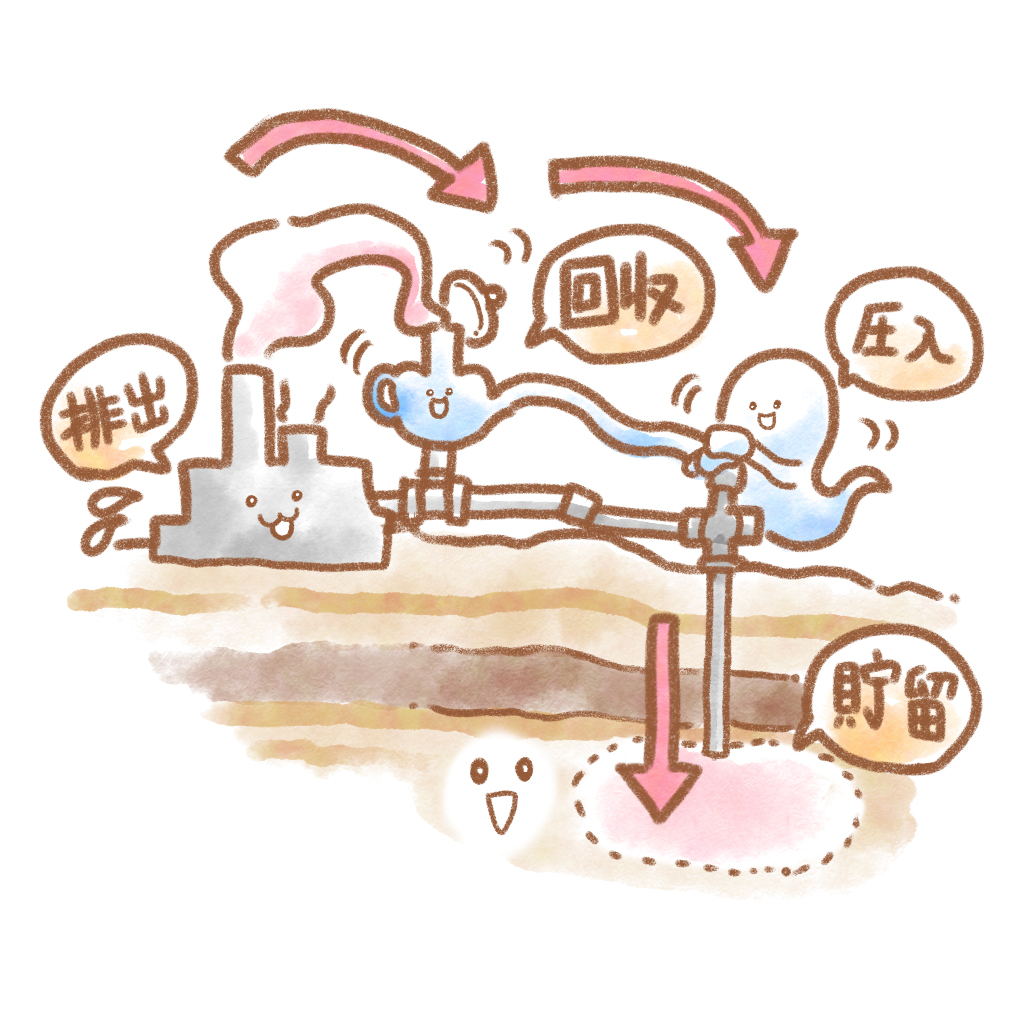

CCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)は、工場などで発生した二酸化炭素(CO₂)を大気に放出せず地下深くに貯留する技術のことです。CCSは、次のフェイズに分かれます。

| 1.回収(Capture) | 火力発電所や製鉄所などで発生する排ガスから、二酸化炭素だけを分離・回収します。 |

|---|---|

| 2.輸送(Transport) | 回収したCO₂を、パイプラインや船で輸送します。 |

| 3.貯留(Storage) | 地下1,000m以上の深い地層に、高圧をかけて「超臨界流体(ちょうりんかいりゅうたい)」という状態にしたCO₂を注入します。 |

- 超臨界流体は物質の状態の一つで、液体のようにそこそこ高い密度と気体のようにサラサラ流れる特徴があります。

「首都圏CCS事業構想」とは?

経済産業省(資源エネルギー庁)が後押し

経済産業省(資源エネルギー庁)は「2030年までに複数の大規模CCS事業を立ち上げる」との目標を掲げています。

これを達成するためにJOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)は9つの「先進的CCS事業」を選定、「首都圏CCS事業構想」はその一つとなります。

概要

内房エリア(君津市の日本製鉄東日本製鉄所を含む京葉臨海工業地帯)で排出されるCO₂を回収し、房総半島を横断するパイプラインで外房沖へ輸送、海底の帯水層へ注入・貯留する計画です。

2030年度の操業開始(年約128万トン)を目標に、将来的には年間最大500万トンへの規模拡大を想定しています。

パイプラインによる輸送

CO₂は気相状態でおよそ90kmにわたる陸上パイプラインを通じて移送されます。

貯留方式

外房沖の海域帯水層に設けられた「圧入井(Injection well)」を通じて、超臨界状態に昇圧されたCO₂を注入し、地中深部へ封じ込めます。

参加企業

- INPEX

- 日本製鉄

- 関東天然瓦斯開発

- 首都圏CCS(INPEX 85%、関東天然瓦斯開発 15%の合同会社)

外房が選ばれた理由

外房地域の地下構造は、天然ガス開発により地質データが蓄積されており、貯留に適しているとされる、というのが理由です。

一方で、内房地域と外房地域での比較検討は行われていないとされ、それならばなぜ東京湾ではなく外房なのか? という疑問が生じています。

住民への説明と反応

2025年夏以降、袖ケ浦市や木更津市、茂原市などで住民説明会が開かれている。

今後の展望

2026年度末までに事業化の可否が判断される予定だが、短期間での判断は拙速だとの声もある。